近日,国家糖工程技术研究中心肖敏教授团队在唾液酸苷酶的基因挖掘及理性设计改造方面取得重要进展,相关研究成果以“Discovery of Sialidases with Transglycosylation Activity and Rational Engineering of Their Catalytic Pockets for Efficient Synthesis of 6’-Sialyllactose”为题发表在Journal of Agricultural and Food Chemistry期刊。山东大学国家糖工程技术研究中心博士后曹雪婷为论文第一作者,肖敏教授和蒋绪恺副研究员为论文通讯作者,山东大学为第一作者单位和通讯作者单位。

人乳寡糖(HMOs)是人乳中的第三大固体成分,已被批准作为促进婴儿健康的首个益生元,其含量和构成被广泛认为是人乳与动物乳之间的关键差异。唾液酸寡糖是HMOs中的重要类别,约占HMOs总量的13%,其中3’-唾液酸乳糖(3’-SL)和6’-唾液酸乳糖(6’-SL)分别占约2%和6%,在大脑和认知发育、促进双歧杆菌生长以及调节肠道微生物群落的组成中发挥着重要作用。将唾液酸寡糖添加到商业婴儿配方奶粉中是模拟真实人乳的重要一步。然而,由于传统合成方法成本高且工艺复杂,如何实现唾液酸寡糖的大规模生产一直是一个亟待解决的难题。近年来,唾液酸苷酶(EC 3.2.1.18)由于能够利用成本较低的糖基供体进行转糖基反应,在唾液酸寡糖的工业化生产中展现出巨大的应用潜力。然而,当前报道的唾液酸苷酶的转糖基活性仍然较低,且产物通常是α2-3-和α2-6-异构体的混合物,分离困难,这大大限制了其在6’-SL大规模生产中的工业应用。

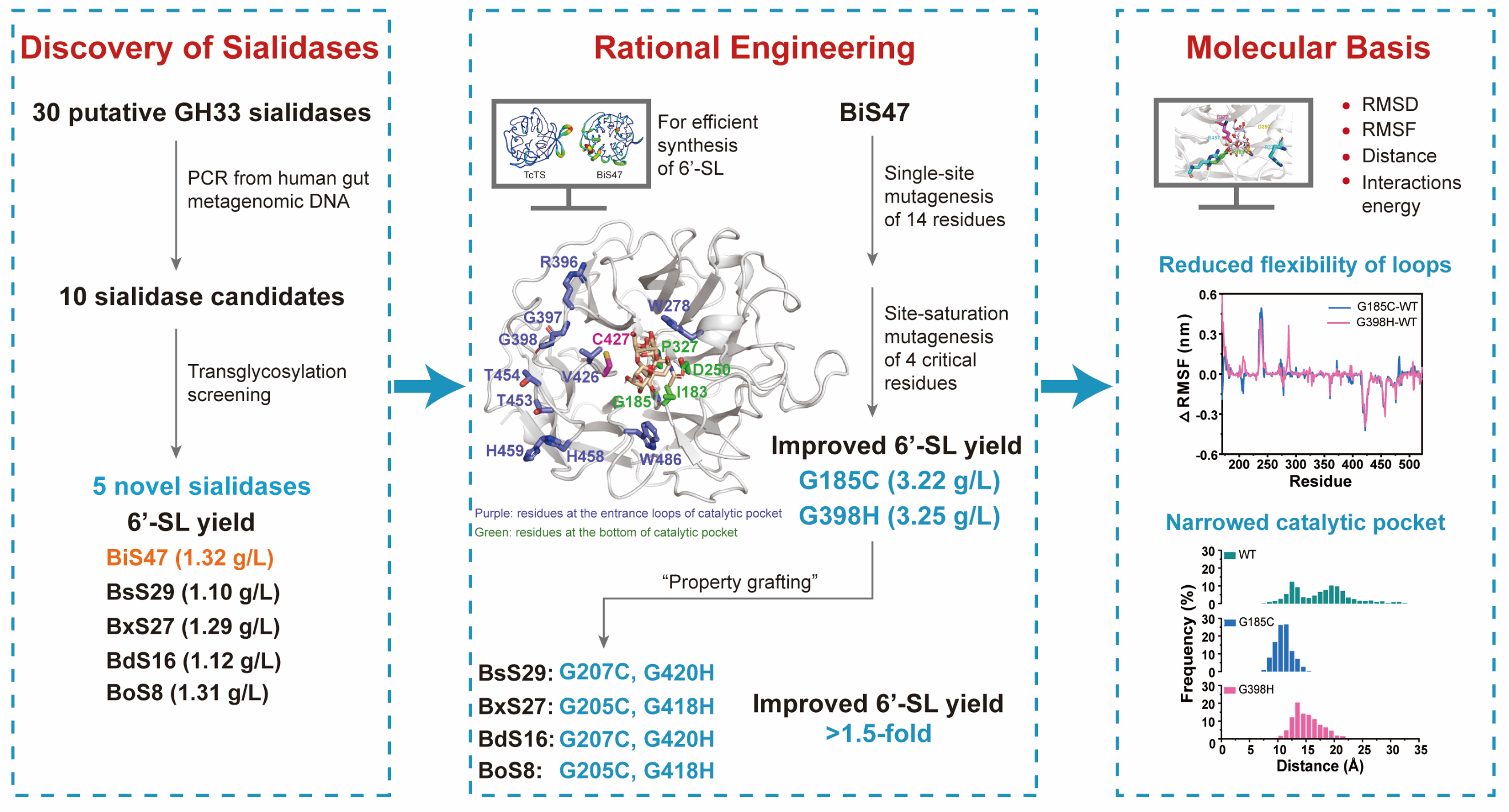

针对以上问题,本研究团队成功地从人类肠道宏基因组DNA中筛选出五种具有转糖基活性的GH33家族唾液酸苷酶,其中的BiS47能够高效合成6’-SL,在最佳条件下其产量为1.32 g/L。进一步通过分子动力学(MD)模拟分析发现,由于BiS47的结构动态行为导致催化口袋呈开放构象,可能限制其转糖基活性。为此,本研究团队设计了催化口袋入口处的高柔性Loop环和催化口袋底部的残基,对催化口袋进行重塑变窄,通过对14个残基进行单点突变,并对4个在增强转糖基活性中起关键作用的残基进行饱和突变,获得了2个突变体G185C和G398H,在6’-SL的产量上分别提高了2.43倍和2.45倍。MD模拟揭示,G185C和G398H突变体的催化口袋变窄,显著改善了酶-配体相互作用,并提供了更加有利的接近攻击构象,提高了转糖基活性。除此之外,还将这2个突变引入到本研究中鉴定的其他4种具有转糖基活性的唾液酸苷酶BoS8、BxS27、BdS16和BsS29中,最终获得的8个突变体合成6’-SL的产量均超过相应野生型的1.5倍以上。MD模拟显示,这八个突变体的催化口袋也被重塑为更窄的构象,促进了转糖基活性的提高。本研究为唾液酸寡糖的合成提供了高效的酶工具,并为糖苷酶的理性设计提供了重要的指导。

国家糖工程技术研究中心肖敏教授团队长期从事糖链编辑工具酶的发掘及其应用,已经获得大量的糖链合成和水解工具酶,并开发了酶在功能和药用寡糖、肿瘤相关糖链、糖氨基酸/肽、天然产物或药物糖基化修饰、透明质酸寡糖/均质透明质酸制备中的应用,取得了系列成果。该项研究获得了国家重点研发计划、国家自然科学基金、山东省重点研发计划、山东省优秀青年科学基金项目(海外)和“微生物+”校内联合项目基金资助等项目的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1021/acs.jafc.5c10966